Laboratory of Satellite Oceanography

衛星リモートセンシングによる塩分のモニタリング

塩分は,全球水循環や熱塩循環、気候変動などを理解する上で重要な海洋パラメータです。マイクロ波帯において,海面の塩分が変化すると海面からの放射が変化するので,それを捉えることで海面には限られますが人工衛星からの塩分推定が可能になります。しかし,水温の場合と異なり,塩分の場合は放射が変化する感度の高い周波数が1GHz周辺に限定されており,放射が微弱であること,その周波数帯では塩分以外の環境要素(水温,海上風など)にも感度があること,宇宙からの放射や電離層でのファラデー回転,社会活動でも使用されており人工由来の電波が自然由来の電波にコンタミすることなどから,一般的に人工衛星による観測は難しいとされております。2011年,アメリカ航空宇宙局NASAは塩分センサAquariusを開発し,それを搭載したアルゼンチンのSAC-D衛星が2011年に打ち上げられ,全球の塩分観測を開始しました。その一例を以下に示します。亜熱帯域で塩分が高く,熱帯域及び亜寒帯域で低いという,従来から良く知られている塩分の地理学的特徴がAquarius塩分マップでも見られることが分かります。Aquariusの回帰周期は7日であるため,このような全球マップが毎週得られます。

要求される技術水準が高い人工衛星を使った海面塩分観測が実現できているのは,現時点では欧米各国です。日本ではまだ実現されておりません。本研究では,日本でも海面塩分観測が実現できるように,宇宙開発機関と協力しながら研究を進めております。

2011年9月の全球海面塩分マップ。(a) Aquariusによる観測、(b) Argoフロート格子データ (JAMSTEC作成)。

低周波マイクロ帯に感度がある海面塩分は,使用している波長が長いことから地上分解能が低下します。例えば6GHzや10GHzに感度のある水温は高くても10km程度ですが,塩分は50km程度です。この海面塩分データを使って海洋環境に関する研究をしようと思うと,どうしてもスケールの大きな現象が対象になります。例えば,河川流出水をマイクロ波海面塩分で捉えようと思うと,日本で最も流域面積が大きい利根川では難しいです。ミシシッピ川やガンジス川などの世界の大陸河川が対象となります。本研究では,太平洋など外洋域を対象とした研究はもちろんのこと,河川流出水に着目することで,海洋を単体として捉えるのではなく,河川を通じて陸上から海洋に跨るボーダレスな視点で研究を行っております。基本的には物理学的な視点で調査を行っておりますが,最近では河川流出水が生物場に与える影響も調べています。研究を通じて塩分の新たな重要性を見出していく中で,日本においても人工衛星による海面塩分観測実現に向けた機運を醸成していきたいと考えています。

海面に雨が降った後に,中規模渦によってかき混ぜられる様子。SSSはSea Surface Salinity(海面塩分)の略。一か月ほどの時間スケールで混ざり切る。(Abe et al., 2019)

海洋短波レーダや練習船を使った北海道周辺の沿岸研究

海洋短波レーダとは,衛星リモートセンシングと同じく電磁波を使ったリモートセンシングツールです。大きな違いは,衛星は地球の周りを飛行しているのに対して,海洋短波レーダは陸上に設置されるものであるということです。本研究では,海洋研究開発機構むつ研究所と協力して,津軽海峡沿岸に設置された海洋短波レーダを使った海洋研究を進めています。

北海道周辺の海流。左が夏で,右が冬。(Miki et al., 2025)津軽海峡や噴火湾(四角領域)は津軽暖流や沿岸親潮,さらに暖水渦(赤丸)の影響を直接・間接的に受ける。

津軽海峡東部に設置された海洋短波レーダによる津軽暖流の季節変動(Yasui et al., 2022)

この津軽暖流や,北海道南西部に位置する噴火湾は,夏季は津軽暖流の影響を,冬季は親潮や沿岸親潮の影響を強く受けます。特に最近は,太平洋側の黒潮に起源のある暖水渦が北海道沿岸に接近することが,北海道水産学部附属練習船・うしお丸や衛星リモートセンシングの解析により判明しました(Abe et al., 2023)。それにより,冬季に親潮系の水が流入しづらくなっている傾向にあるようです。つまり,本来なら,噴火湾では2~3℃まで下がる冬季の水温が,2025年は5℃までしか下がりませんでした。水温が2℃も変わると当然海洋生態系にも影響しますが,それ以外にも冬季の対流の強さも変わってきます。

この冬季の高水温化は,夏季の酸素濃度に影響します。冬季は大気に対して海が暖かいので,海洋から大気に熱が移動しますが,その際に海面冷却によって海面の密度が増加し,重力的に不安定となった水が対流を引き起こします。噴火湾は閉鎖的な湾であり,酸素供給が海底に行き渡りづらいですが,冬季の対流によって海底付近の酸素濃度が回復します。海水が暖かい傾向にある近年は,冬の対流が長期化します。近年の噴火湾で,夏季底層で著しく酸素濃度が低く底生魚類に影響する「貧酸素水塊」が発生しにくいのは,こうした海洋から大気への海面熱フラックスの強化にあると考えており,その発生予測にも成功しています。

メディアでの報道北海道新聞

産経新聞びっくりサイエンス

冬季の海面熱フラックスに着目した噴火湾夏季底層での溶存酸素濃度の予測。縦軸のDOはDissoved Oxygen(溶存酸素)の略。6か月前からの予測に成功した(Miki et al., 2025)

海水の光学特性 –植物プランクトンを衛星から見る–

光吸収係数に基づいた基礎生産力推定アルゴリズムの開発

海洋の物質循環を考える上で、植物プランクトンによる基礎生産量を見積もることは極めて重要です。近年の地球温暖化に伴う海水温の上昇は海洋の基礎生産量に影響すると考えられますが、従来の基礎生産力推定手法は海表面水温を入力変数としており、地球温暖化による基礎生産量の変化を正しく議論することが困難です。そのため、海水温と独立したパラメータである植物プランクトンの光吸収係数を利用して基礎生産量を推定する手法を考案しました。

(a) 光吸収係数に基づいた手法で推定した基礎生産量、(b) 従来の手法で推定した基礎生産量、(c) aとbの差。

(引用:Hirawake et al., 2011)

光吸収スペクトルに基づいた植物プランクトンサイズ組成推定アルゴリズムの開発

海洋生態系において、植物プランクトンのサイズ組成は食物網におけるエネルギー転送効率を決定する要素の一つです。そのため、海洋生態系の変化を評価する上で、植物プランクトンサイズ組成を時空間的に広範囲でモニタリングすることが重要です。これまでの研究により、植物プランクトンのサイズやグループによって光吸収スペクトルが異なることが知られています。そこで、光吸収スペクトルに基づいて、植物プランクトンサイズ組成を推定する手法を考案しました。

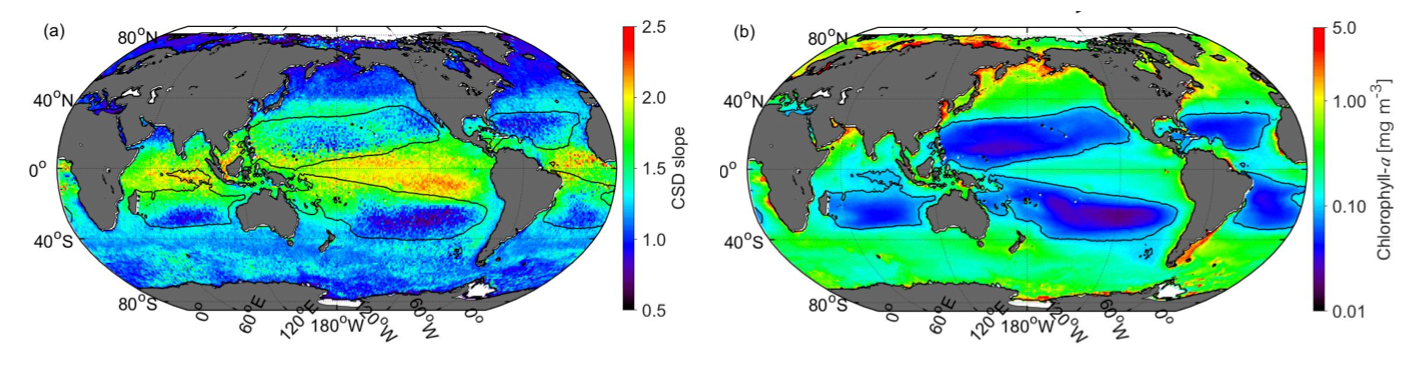

(a) 植物プランクトンサイズ組成の指標であるCSD slopeと、(b) chlaの分布。

黒のコンターラインは、chla = 0.10 mg m-3を示す。

(引用:Waga et al., 2017)